AIコラム

漢方に関する情報をAIが紹介します

緑内障の初期症状を見逃さないために知っておきたいこと

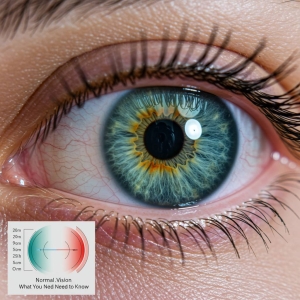

皆さんは「緑内障」と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか?実は緑内障は日本における中途失明原因の第一位とされる深刻な眼疾患です。怖いのは、初期段階ではほとんど自覚症状がないまま静かに進行していくこと。40歳以上の約5%がかかっているとされ、年齢とともにそのリスクは高まります。

特に初期症状は非常に分かりにくく、気づいた時には視野が狭くなっていることも少なくありません。夜間の視界の違和感や、階段の昇り降りが以前より怖く感じるなど、日常生活の中でちょっとした変化として現れることがあります。

本記事では緑内障の初期症状に焦点を当て、見落としがちなサインや早期発見のポイント、そして予防法の最新情報までを専門的な視点から分かりやすく解説します。定期的な眼科検診の重要性や、日常生活で取り入れられる予防法など、目の健康を守るための具体的な方法もご紹介します。

あなたや大切な方の視力を守るために、ぜひ最後までご覧ください。緑内障の正しい知識が、あなたの目の健康を守る第一歩となります。

1. 「緑内障は静かな目の盗人?初期症状のサインを徹底解説」

緑内障は「静かな視力の盗人」と呼ばれる深刻な眼疾患です。日本における中途失明原因の第一位を占めており、40歳以上の約20人に1人が発症していると言われています。特に怖いのは、初期症状がほとんど現れないことで、気づいたときには視野が大きく失われていることも珍しくありません。しかし、早期発見と適切な治療によって、視力低下の進行を抑えることが可能です。

緑内障の主な初期症状としては、周辺視野の欠損が代表的です。真正面を見たときに、端の方がぼやけたり見えにくくなったりします。ただし、中心視力は長く保たれるため、日常生活で気づきにくいのが特徴です。また、視野が狭くなる「トンネル視」や、暗い場所での視力低下、眼の疲れや頭痛、眼圧上昇による眼の痛みなどが現れることもあります。

特に注意すべきは「開放隅角緑内障」と呼ばれるタイプで、症状がほとんど現れないまま徐々に進行します。一方、「閉塞隅角緑内障」は急性発作を起こすと、激しい眼の痛み、頭痛、吐き気などの症状を伴い、緊急治療が必要となります。

緑内障を早期に発見するためには、定期的な眼科検診が欠かせません。特に家族に緑内障患者がいる方、強度の近視の方、糖尿病や高血圧の方は高リスク群とされているため、40歳を過ぎたら年に1回は眼科で検査を受けることをお勧めします。

また日常生活では、「片目で見たときに見え方が違う」「階段の段差が分かりにくい」「夜間の運転で対向車のライトがまぶしく感じる」などの変化に気づいたら、すぐに眼科を受診しましょう。緑内障は一度失われた視野は戻らないため、早期発見と継続的な治療が視力を守る鍵となります。

2. 「40代から注意したい!緑内障の初期症状と早期発見のポイント」

40代になると眼科検診で「緑内障の疑いがあります」と言われることが増えてきます。日本緑内障学会の調査によると、40歳以上の約5%が緑内障に罹患しているとされ、年齢が上がるにつれてその割合は高くなります。特に怖いのは、初期症状がほとんどないまま視野が徐々に欠けていくこと。気づいたときには取り返しのつかない状態になっていることも少なくありません。

緑内障の初期症状として注意すべき兆候には、まず「視野の欠け」があります。特に周辺視野から徐々に欠けていくため、日常生活では気づきにくいのが特徴です。例えば、車の運転中に側方から来る車に気づきにくくなったり、人とすれ違う際に相手にぶつかりそうになったりする経験がある方は注意が必要です。

また、「暗いところで見えにくい」「光がにじんで見える」といった症状も初期のサインとして挙げられます。特に夜間の運転で対向車のヘッドライトがまぶしく感じる、階段の段差が分かりにくいなどの変化を感じたら、緑内障の可能性を考えるべきでしょう。

さらに見落としがちなのが「眼圧の上昇」です。通常、眼圧は10〜21mmHg程度ですが、これを超えると緑内障リスクが高まります。しかし、眼圧が正常範囲内でも緑内障を発症する「正常眼圧緑内障」も多いため、眼圧測定だけでは安心できません。

早期発見のためには、定期的な眼科検診が不可欠です。特に家族に緑内障患者がいる方、強度の近視がある方、糖尿病や高血圧の方は高リスク群とされているため、40代から年に一度は専門的な検査を受けることをお勧めします。

検査では視野検査や眼底検査、光干渉断層計(OCT)による検査などが行われます。特にOCT検査は網膜神経線維層の厚さを測定でき、視野欠損が出現する前の早期段階で緑内障の兆候を捉えることができる最新の検査法です。

緑内障は早期発見・早期治療が何より重要です。一度失われた視野は二度と戻らないものの、適切な治療で進行を大幅に遅らせることが可能です。40代からの定期検診を習慣にして、大切な視力を守りましょう。

3. 「専門医が警告する緑内障の見落としがちな初期サイン5つ」

緑内障は「沈黙の視力泥棒」とも呼ばれる恐ろしい眼疾患です。日本における中途失明原因の第1位であり、40歳以上の約5%が罹患しているとされています。最も恐ろしいのは、初期症状に気づきにくく、気づいた時には視野が大きく失われていることも少なくないという点です。

眼科専門医たちが特に注意を促している見落としがちな初期サインを5つご紹介します。

1つ目は「暗いところでの見えづらさ」です。暗順応能力の低下により、夕方や暗い場所で特に見えにくさを感じる場合は要注意。特に車の運転中に夜間の視界が悪いと感じたら、単なる疲れではなく緑内障の可能性も考えるべきです。

2つ目は「目の疲れやかすみが続く」状態です。眼精疲労と思い込んで放置していると、実は緑内障が進行しているかもしれません。パソコン作業後などに目のかすみが長時間続く場合は、早めに眼科を受診しましょう。

3つ目は「目の周りの頭痛や眼痛」です。特に急性閉塞隅角緑内障では、激しい頭痛や眼痛、吐き気を伴うことがあります。「ただの偏頭痛」と自己診断せず、症状が続く場合は専門医に相談することが重要です。

4つ目は「カラフルな光の輪やハロー現象」の出現です。光源の周りに虹色の輪が見えるようになったら、眼圧上昇の初期サインかもしれません。特に夜間の運転中に街灯やヘッドライトの周りに輪が見える場合は注意が必要です。

5つ目は「何となく視界が欠ける感覚」です。緑内障では周辺視野から少しずつ欠けていくため、「なんとなく見えにくい」という違和感があっても具体的に説明できないことがあります。両目で補い合うため気づきにくいですが、重要な初期サインなのです。

これらの症状に心当たりがある場合、自己判断せずに専門医の診察を受けることが大切です。緑内障は早期発見・早期治療により、視力低下を大幅に抑制できる疾患です。定期的な眼科検診を習慣にし、40歳を過ぎたら年に一度は眼圧検査を含む眼科検診を受けましょう。

4. 「夜間の視界に違和感を感じたら要注意!緑内障の初期症状チェックリスト」

夜間に車を運転していて、対向車のヘッドライトがまぶしく感じたり、街灯の周りに虹色の輪が見えたりすることはありませんか?これらは単なる疲れ目ではなく、緑内障の初期症状かもしれません。緑内障は日本人の中途失明原因の第一位となっている眼疾患で、早期発見・早期治療が非常に重要です。

緑内障の初期症状は自覚しにくいことが特徴ですが、夜間の視界変化は見逃せない重要なサインです。以下のチェックリストに当てはまる項目があれば、眼科受診を検討しましょう。

【緑内障初期症状チェックリスト】

• 暗い場所での視界が以前より悪くなった

• 明るい場所から暗い場所に入った時、目が慣れるまでに時間がかかる

• 車のヘッドライトや街灯の周りにハロー(光の輪)が見える

• 階段の段差が認識しづらくなった

• 視野の一部(特に周辺部)がぼやけたり欠けたりする感覚がある

• 目の奥や眉間に鈍い痛みや圧迫感を感じる

• 目が疲れやすく、充血しやすい

• 眼鏡やコンタクトレンズを新調しても視力が改善しない

特に40歳以上、家族に緑内障患者がいる方、強度の近視や遠視がある方、糖尿病や高血圧の方は緑内障のリスクが高いため、より注意が必要です。

緑内障の検査は簡単で、多くの眼科で行われている眼圧測定と眼底検査、視野検査などでスクリーニングできます。年に一度の定期検診が理想的ですが、上記の症状に心当たりがある場合は早めに専門医を受診しましょう。

東京大学医学部附属病院眼科の調査によると、緑内障患者の約90%が初期症状を自覚していなかったというデータもあります。「なんとなく見えにくい」という違和感を大切にし、早期発見に繋げることが視力を守る最大の防衛策となります。

5. 「失明リスクを下げる!緑内障の初期症状と予防法の最新情報」

緑内障は日本における中途失明原因の第一位とされる深刻な眼疾患です。しかし、初期症状に気づき適切な治療を早期に開始することで、失明リスクを大幅に減らすことが可能です。緑内障の初期段階では、視野の一部が欠けたり、眼圧の上昇により頭痛や眼の疲れを感じたりすることがあります。特に視野欠損は周辺部から始まるため、日常生活ではなかなか気づきにくいという特徴があります。

最新の研究によれば、40歳以上の20人に1人が緑内障に罹患している可能性があり、特に近視の方や家族に緑内障患者がいる方はリスクが高まります。予防法としては、定期的な眼科検診が最も効果的です。特に40歳を超えたら、症状がなくても年に一度は眼圧検査を含む検診を受けることが推奨されています。

また、生活習慣の改善も緑内障予防に効果的です。適度な運動は眼圧を下げる効果があるとされ、特にウォーキングや水泳などの有酸素運動が推奨されています。食生活では、ビタミンAやCを多く含む緑黄色野菜、ブルーベリーなどのアントシアニンを含む食品の摂取が効果的です。さらに、タバコの喫煙は緑内障のリスクを高めるため、禁煙も重要な予防策の一つです。

もし視界がぼやける、暗く感じる、頭痛が続くなどの症状を感じたら、すぐに眼科を受診しましょう。現在では、点眼薬による治療のほか、レーザー治療や手術など様々な治療法が発達しています。早期発見・早期治療が何よりも重要で、適切な治療を継続することで視機能を長く保つことができます。あなたの大切な視力を守るため、定期検診と健康的な生活習慣を心がけましょう。

白内障、飛蚊症、緑内障、黄斑変性症、網膜剥離などでお悩みの方に最適な漢方をおすすめします。

フリーダイヤル 0120-4976-01 / 携帯・公衆電話 072-250-7708

受付時間 平日9:00~18:00 /メールでのお問い合わせはこちら

- 2025.04.30飛蚊症との付き合い方 – 私が実践する日常の工夫

- 2025.04.28黒い点が視界に…飛蚊症の真実と向き合う方法

- 2025.04.26緑内障の初期症状を見逃さないために知っておきたいこと

- 2025.04.23あの黒い点の正体は?飛蚊症の真実と向き合う方法

- 2025.04.21【体験談】飛蚊症に悩む30代が実践した5つの対策

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (7)

- 2024年10月 (5)

- 2024年9月 (3)

- 2024年8月 (6)

- 2024年7月 (5)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (9)

- 2024年2月 (11)

- 2024年1月 (6)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (6)

- 2023年10月 (1)

- 2023年8月 (8)

- 2023年7月 (14)

- 2023年6月 (10)

- 2023年5月 (7)

- 2023年4月 (7)

- 2023年3月 (10)

- 2023年2月 (8)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (10)

- 2022年10月 (9)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年11月 (3)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (4)

- 2020年2月 (5)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (5)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (7)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (6)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (7)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (4)

- 2017年6月 (9)

- 2017年5月 (7)

- 2017年4月 (4)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (4)